近年、実在する企業やサービスをかたったメールやSMS(ショートメッセージ)によって、

偽のウェブサイトに誘導し、ID・パスワードなどの個人情報を盗み取る「フィッシング詐欺」が深刻な社会問題となっています。

手口そのものは以前から知られているものの、現在もなおその被害は増加し続けています。

本記事では、フィッシング被害の現状と、その対策方法についてご紹介します。

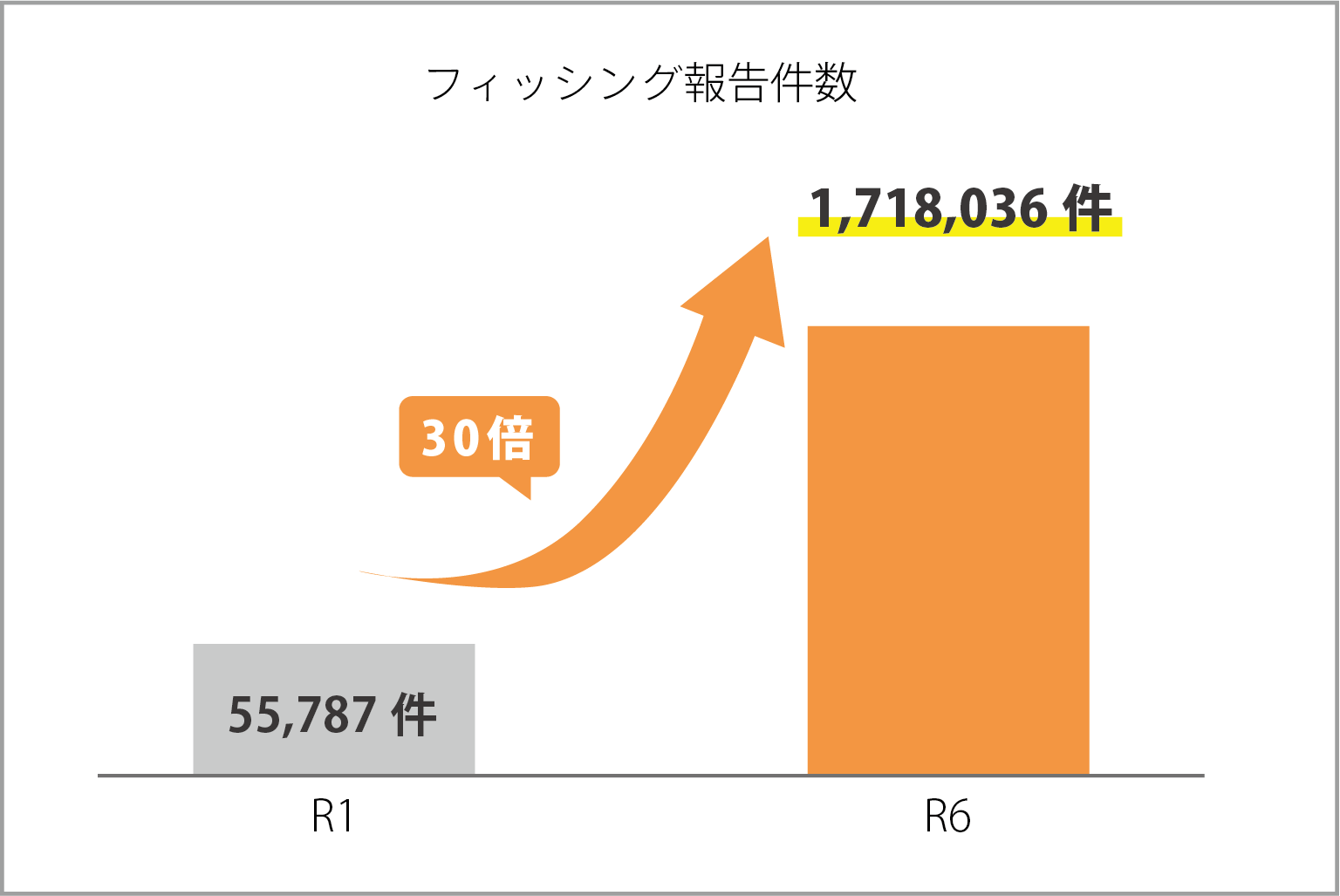

急増するフィッシング被害の現状

警察庁「令和6年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」

警視庁が公表したデータによると、令和1年に報告されたフィッシングの件数は55,787件でしたが、 令和6年には1,718,036件と、わずか数年で約30倍もの急増が見られました。

このような増加の背景には、「フィッシング」という言葉が一般的に認知され、届出件数が増えたことも一因と考えられます。 しかし、それ以上に大きな要因として、攻撃手法の高度化と技術の進歩が挙げられます。

技術進化がもたらした”見破りにくさ”

自動化により、大量のメール送信が容易に AI技術の進歩により、翻訳精度や文体が自然になり、見分けがつきにくい内容に。 これにより、フィッシングの手口はますます巧妙化し、個人・企業を問わず被害に遭うリスクが高まっています。

フィッシングへの主な対策

こうした脅威に対して、私たちはどのように備えるべきでしょうか。基本的な対策としては、以下のポイントが挙げられます。

- メールやウェブサイトの信頼性を確認する

- URLが正規のものかどうかをチェックする

- メールの送信元情報を確認する

これらは一見シンプルですが、日常の業務やプライベートの中で、 すべてを毎回確認するのは現実的には難しいケースも多いのではないでしょうか。

そのため、フィッシング対策に特化したセキュリティ製品の導入が、有効な選択肢となります。

宝情報で実現可能なフィッシング対策

宝情報ではフィッシング対策が可能なセキュリティ製品を取り扱っています。

それぞれ「ゼロフィッシング」機能を搭載しており、Webサイトとフォームを様々なパラメータに基づいてリアルタイムに検査し、 未知のフィッシングサイトもブロックすることが可能です。 また、検査中は書き込みフォームへの入力をブロックすることで、ID・パスワードの漏洩を防止することが可能です。

フィッシング詐欺は今後さらに手口が巧妙化し、より多くの人を狙うことが予想されます。 「自分は大丈夫」と油断せず、日常的な確認と、必要に応じたセキュリティ対策の導入を 心がけることで、被害を未然に防ぐことが可能です。